ファン起点のマーケティングを推進していく中で下記4つの言葉をよく使います。

- 共感プログラム

- 文脈

- ファン化のツボ

- ファンのツボ

しかしながら、自分の中でこれら4つの言葉の関係性の整理が今ひとつできていなくって。

分かっていたようで分かっていなかったなってすごく。

どこか同じ意味合いで使っている時もあれば、ニュアンスが微妙に違う感じで使っているときもある。

今回はこれを機に一気に自分の中で整理をしました。

それぞれの言葉の役割がどのようなもので、どんな時に使うのか、言葉と言葉の間にどんな関係性があるのか。

ファン起点のマーケティングを推進していく上では言葉の整理は肝となるので、参考にしていただければ幸いです。

目次

4つの言葉の意味

- 共感プログラム

- 文脈

- ファン化のツボ

- ファンのツボ

まずは僕が考えるこの4つの言葉の意味からご紹介していきます。

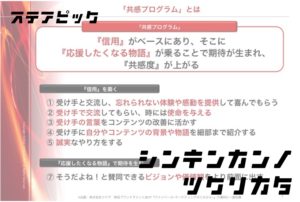

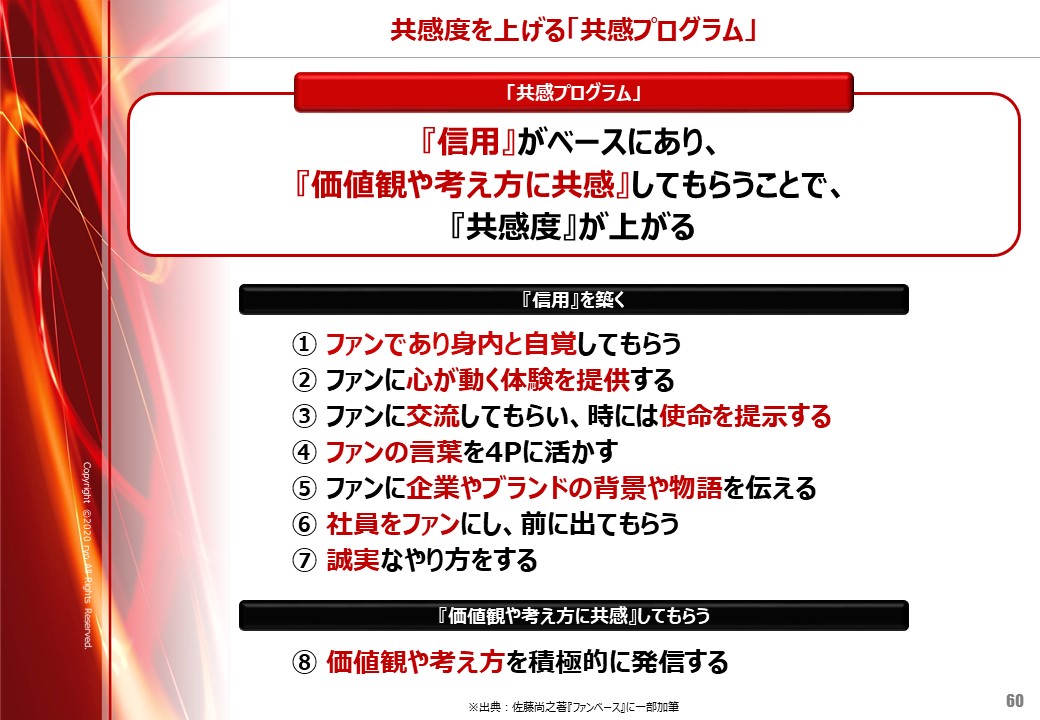

共感プログラム

「共感プログラム」はファンの共感度を上げるためのプログラムで、上記の8項目で構成されています。

詳しくは下記でまとめています。

文脈

2つ目が「文脈」。

「文脈」はブランドに対しての関わり方(そのブランドをどういう存在と捉えているか)で、人それぞれにあるので多岐にわたります。

例えば、僕が愛してやまない「よなよなエール」だったら、僕にとっては「嫌なことも吹き飛ばしてくれる癒やしの存在」ですが、他の人にとっては「どんどんファンや社員たちと仲良くなって仲間の輪を広げてくれる存在」かもしれません。

それぞれの関わり方があるのです。

ことマーケティングで使われる「文脈」という言葉には「流れ」や「体験」のような意味合いもあり、より濃く見られるブランドに対しての関わり方(体験)を「文脈」と呼ぶことが多いです。

そのより濃く見られる「文脈」は ソーシャルリスニングで導き出すことが多いです。(が、結構導き出すのが難しい)

ファン化のツボ

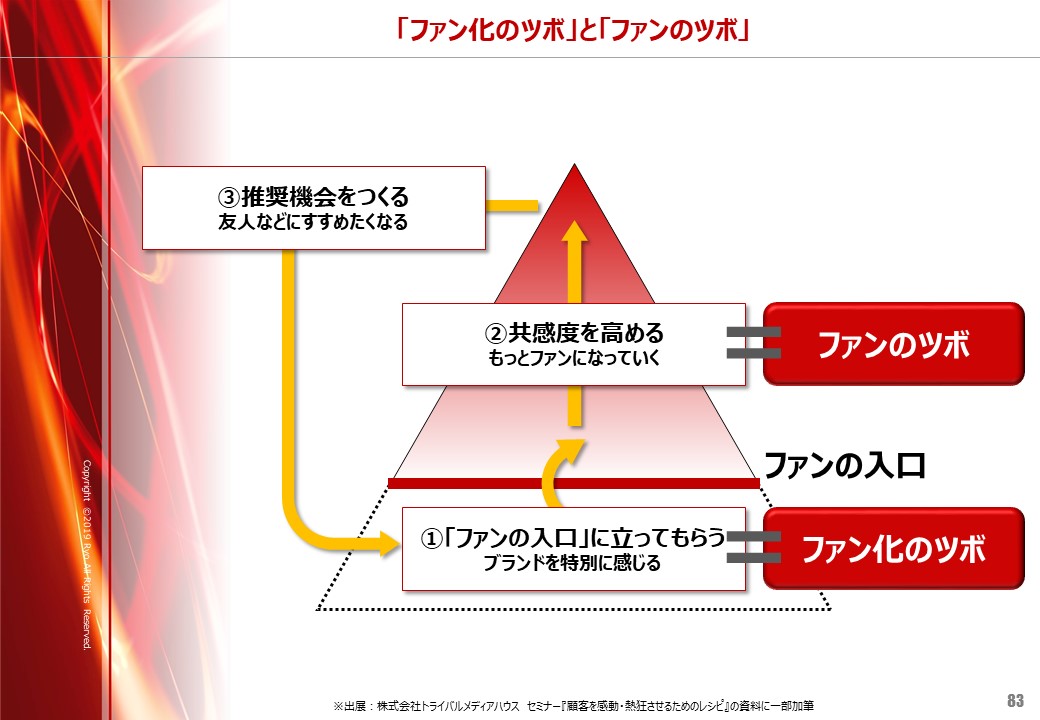

3つ目が「ファン化のツボ」。

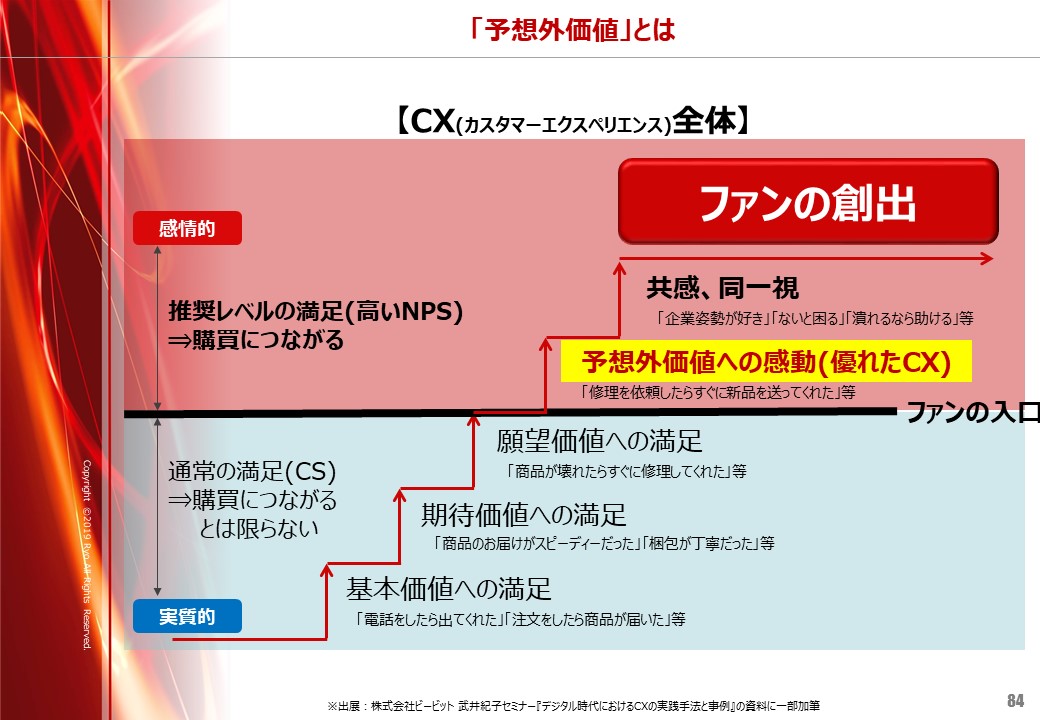

「ファン化のツボ」は一般顧客がファンになる要因で、予想外価値とも言いかえられます。

「ハマったきっかけ」でもあるので、比較的言語化しやすく、アンケート調査でも抽出可能です。

ファンのツボ

4つ目が「ファンのツボ」。

「ファンのツボ」はファンがもっとファンになる要因です。

こちらに関してはファン自身も自覚していないことが多いので、ファンとファンに偏愛を語り合ってもらって出てくる言葉を傾聴するファンミーティングがおすすめです。

「ファン化のツボ」と「ファンのツボ」を混同しがち

まずはこれが自分の中にあったなと気づきました。

一般顧客がファンになる要因の「ファン化のツボ」と、ファンがもっとファンになる「ファンのツボ」はまるで違うなと。

「ファン化のツボ」はどちらかというとモノやサービスそのものの価値で達成されることが多い、いやむしろそれを目指すべきだと思っています。

そもそものプロダクトとしての価値が薄いものにいくらストーリー(文脈)をつけても限界があります。

プロダクトだけでファンの入り口に立てる予想外価値を創出すべきです。

僕がファンのよなよなエールで言えば、一般的なラガーとは異なるそのフルーティーな香りとうまみ。

第一にそれがあったからこそ僕はファンの入り口に立ちました。

「一般的なビールとは違うフルーティーな香りとうまみがまず全然他のビールとは違うんだよね!」というのはアンケート調査でも出てきそうではないですか?

「人におすすめする時、どんな風におすすめしますか?」と聞かれても出てきそうです。

そう、この「ファン化のツボ」はファンとしても認識しやすい価値なんですよね。

ぱっと出てくる。だからアンケート調査で抽出可能なんです。

ですが、「ファンのツボ」はそうはいきません。

それぞれのブランドとの関わり方、つまり文脈の中に出てくるもので、ファン自身も自覚していないことが多い。

自分がファンの入り口に立ってからどんな風にもっと階段を上がったのかは把握していないことがほとんどです。

なので、それを引き出す方法として、同じ熱量があるファン同士で自分の愛を語り合ってもらうファンミーティングなどがおすすめです。

それぞれの文脈に沿った偏愛を語り合ってもらい、そこから我々がヒントを見出すのです。これを傾聴と言ったりします。

ちなみにその時のテクニックとしてめちゃくちゃおすすめなのが上記のようなモチベーショングラフを書いてもらうこと。

縦軸がそのブランドに対するモチベーションで横軸が時間。

それぞれモチベーションが上がったタイミングで何があったかも書いてもらい発表してもらう方法です。

これで「ファン化のツボ」「ファンのツボ」の両方が一気に知れます。

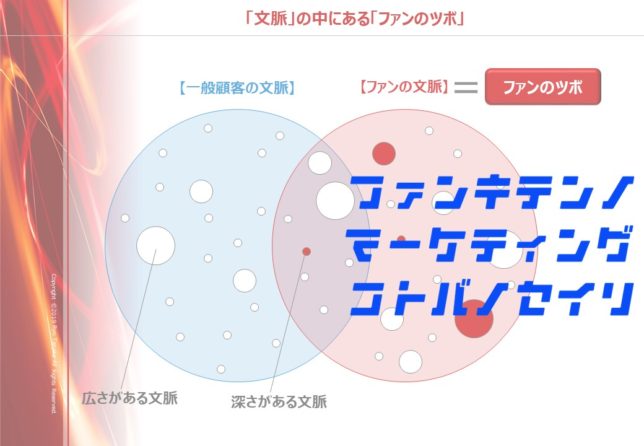

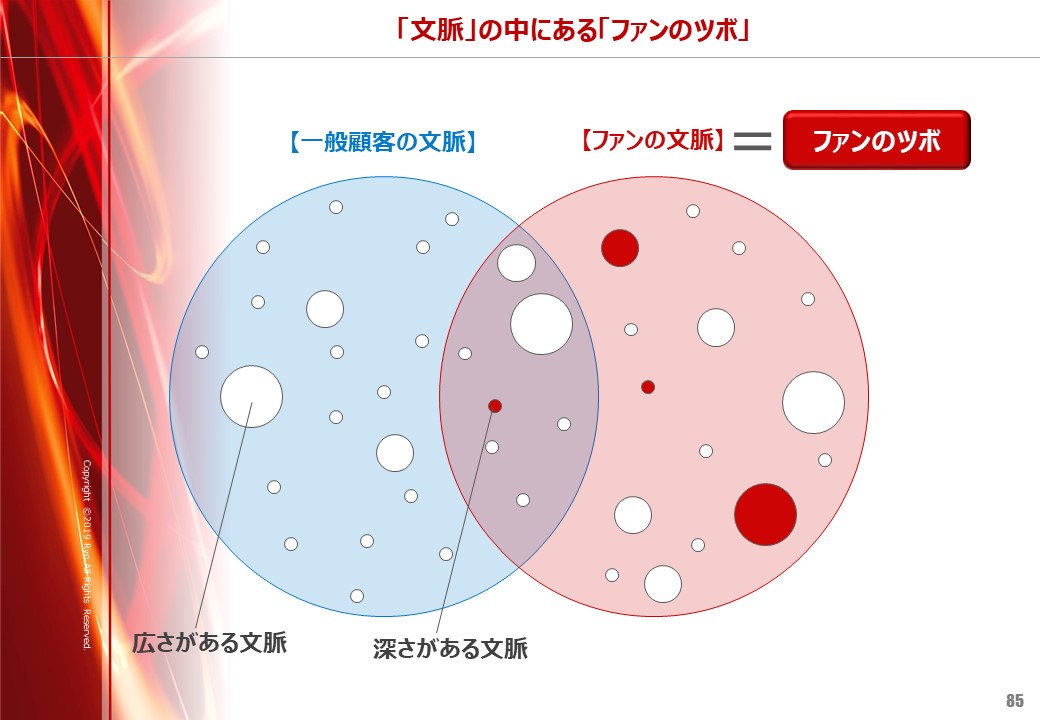

「文脈」の中にある「ファンのツボ」

前述したとおり、「ファンのツボ」はそれぞれのブランドに対しての関わり方の中にあります。

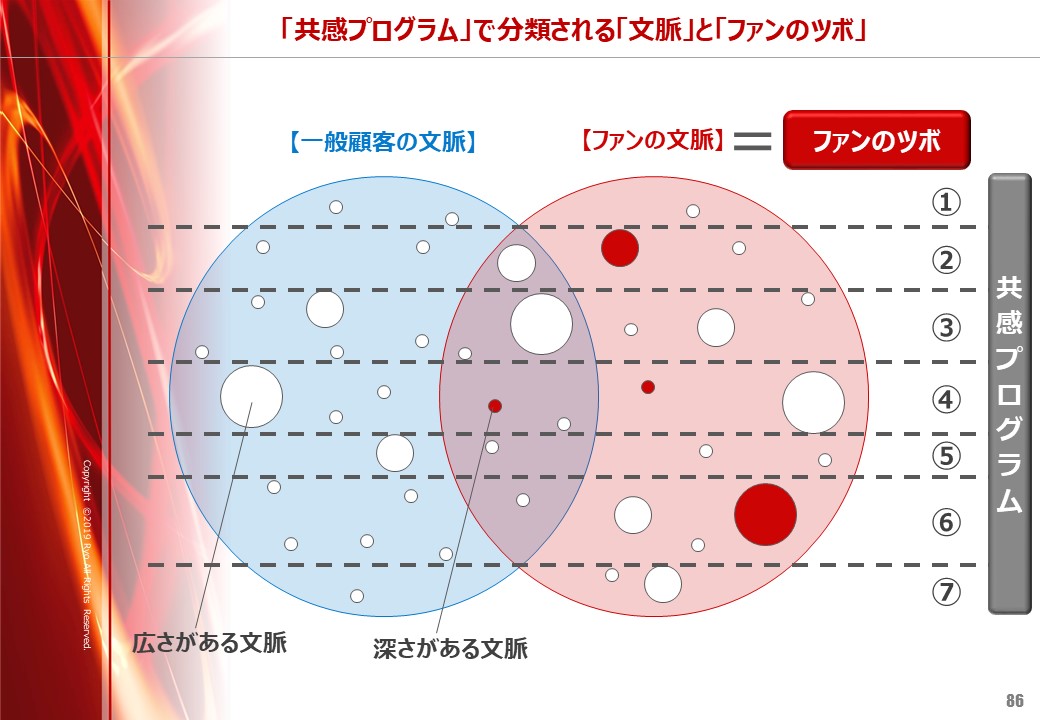

つまり、「文脈」の中でも「ファンの文脈」こそ「ファンのツボ」です。(もやついてたけどやっと整理できました)

図で表すとこんな感じ。

ブランドには一般顧客の文脈からファンの文脈まで様々な文脈がありますが、その中でも「ファンの文脈」が「ファンのツボ」という解釈です。

どの「ファンのツボ」にフォーカスした施策をするか

ファンミーティングやソーシャルリスニングで「ファンのツボ」が分かった暁に、その「ファンのツボ」の中でもどれにフォーカスして施策をするかは下記の要素で決定すべきです。

- 広さ

- 深さ

- ブランドがどうしたいか

広さ

広さはいくつかの候補が出た場合にソーシャルリスニングを通してある程度の比較ができます。

先程の図で言う真ん中の一般顧客の文脈としても見受けられるようなファンのツボにフォーカスすると、施策に広がりが持てる可能性があります。

深さ

一方、「広さはいまいちだけど深さをとる」といった選択もファンのそうそうそうそうそう!それ待ってたんだよ!を生み出しやすく、その熱量をもって広がる可能性があるのでアリです。

今見えている広さばかりを追いかけると表面的な施策となってしまい、面白みや熱量に欠けることがあるので、深さをとる企画も検討余地があります。(選択の仕方はこれはもうセンスの部分が多い。n1の考え方での「今は広さはないけど、この深さはいずれ広さも生み出す文脈なのでは…?」といったものもこれに当てはまるかと)

ブランドがどうしたいか

一番大事なのが「ブランドがどうしたいか」です。

ブランドの共感できる価値観や考え方、パーパスやミッション、ビジョンに合った「ファンのツボ」を選択し増長させるべきです。

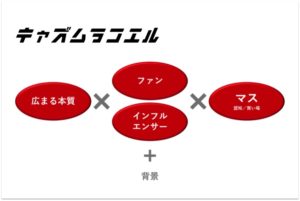

共感プログラムと文脈とファンのツボ

最後に、共感プログラムと文脈ととファンのツボの関係性です。

共感プログラムは大枠こんなことをすればファンの共感度が上がるよといった分類なので、ファンのツボも概念で言えばそれぞれ共感プログラムにつながっています。

それを先程の図で整理するとこうです。

共感プログラムにあてはめれば、ファンミーティングやソーシャルリスニングをしなくてもある程度、施策を考えることができますが、無駄な施策をしたくないのであればまずは「ファンのツボ」を把握することをおすすめします。

4つの言葉のまとめ

イメージ的には

ファンのツボ<文脈<共感プログラム

という感じです。

さいごに

最近界隈でもよく見かける「文脈」という言葉と、自分たちでよく使っている「ファン化のツボ」「ファンのツボ」という言葉、ないしは「共感プログラム」との関係性、なんとなく理解していたものの、言語化や図解化していなかったのでもやついていました。

やっと整理がついたので、よりファン起点のマーケティングの推進に活かせていけたらなと考えています。

次の記事は『僕がファン起点のマーケティングを広めていきたい理由ときっかけ』

なぜ僕がファン起点のマーケティングを推しているか。どうして魅力を感じているのか、なぜ今必要だと思っているのか。

そんな理由やファン起点のマーケティングに振り切ろうと思ったきっかけなどを紹介しています。